A urgência de vida em mim: 7 anos sem meu pai

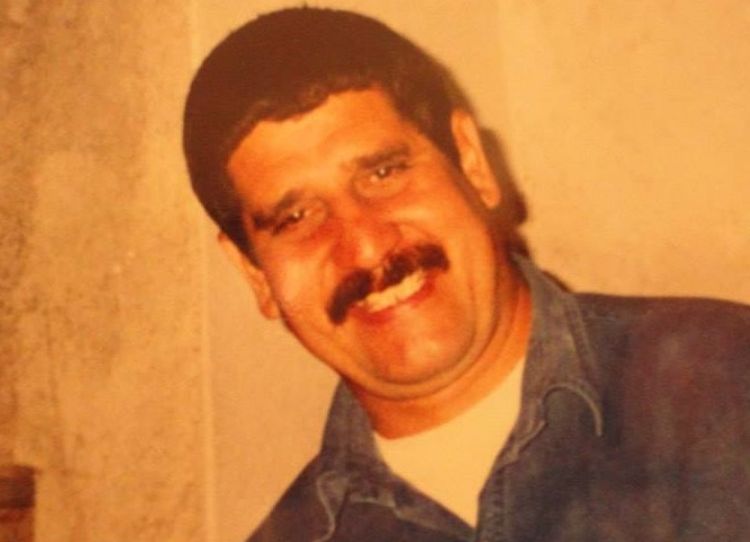

Desde 2014, o 2 de julho virou uma data a ser lembrada. É o dia da morte do meu pai: o Sebastião, o Tiãozão, o papishow, como eu o chamava. Já contei a história dele aqui. Se estivesse vivo, faria 63 anos e já estaria vacinado. Também conheceria o Davi e o Miguel, os netos que chegaram depois da Bia, a única que ele carregou nos braços.

Mas meu pai morreu e, naquele 2 de julho, uma Jéssica também morreu dando espaço a essa que hoje eu sou. Mas perder essa pilastra não foi, não é fácil. Não é possível reerguê-la, mas ressignificar sim.

Alguns anos antes de sua morte, sonhamos juntos o meu intercâmbio. Ele não tinha condições de pagar sozinho um curso de Inglês, então se juntou à mãe e à vó e, mensalmente, somavam as moedas na cozinha de casa para pagar o boleto da escola de idiomas.

Foi assim até o dia que eu disse que não queria mais gastar dinheiro com o curso, pois dali em diante eu mesma iria guardar o que ganhasse para estudar fora.

O pai contou ao meu tio João: “a Jéssica vai para a Austrália”. E no outro dia minha prima Rosana já estava me dando parabéns pela viagem. Eu nem tinha dinheiro. O sonho, porém, agora não era só meu. Estava posto a toda família.

“Então, não precisa pagar conta nenhuma em casa, guarda tudo que conseguir”, foi a ajuda dele. Para quem é da periferia, sabe que apoiar em casa financeiramente é algo quase natural.

Durante dois anos, eu juntei tudo que consegui. Em março de 2014, fechei um pacote para Dublin, Irlanda, e o pai até tomou uma cerveja para celebrar.

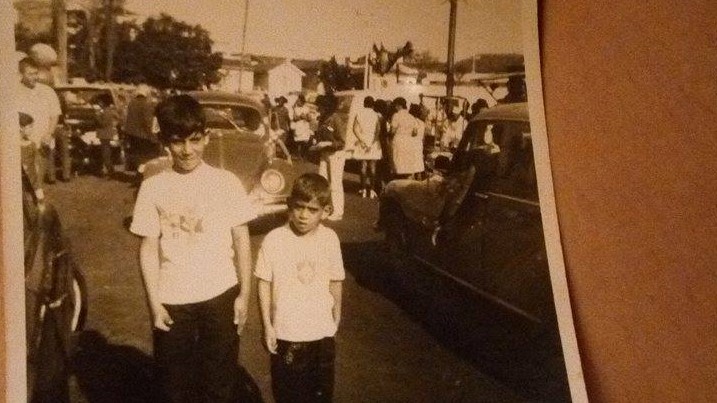

Também convenceu a prima Camilla a também ir morar comigo noutro país. Para quem veio do interior de São Paulo, Atibaia, e viveu toda a vida em Perus, extremo noroeste de São Paulo, ver a filha e a sobrinha do outro lado do mundo era um jeito de também realizar seu sonho, mas de uma família toda.

A viagem estava marcada para 28 de julho. A ansiedade batia mais nele e nos familiares do que na gente. Era o sonho coletivo se espraiando.

Mas isso tudo mudou de forma em junho. O pai começou a sentir fortes dores por todo o corpo. Sem convênio, o levamos a uma consulta paga, onde a estupidez do médico o deixou ainda pior. Foi no Pronto Socorro que descobriram que a Diabetes havia chegado a 490 e que, em nível tão alto, estava prejudicando os membros.

A saga de hospital em hospital durou vinte dias. Eu brigava em todos eles. A frieza de enfermeiras e médicos se somava ao frio das próprias paredes. Mas o pior de tudo foi uma chefe de enfermagem que esperou eu chegar para conversar sobre o estado do pai, mesmo com minha mãe e tia na visita: “você é mais esclarecida”.

De repente, o diploma universitário, o curso de inglês, a caminhada árdua de meus pais para oferecer a mim educação, era a desculpa para não oferecer informação, um direito que deve ser garantido independente do grau de escolaridade.

Num outro dia, o enfermeiro do plantão fez questão de me chamar e mostrar as costas de meu pai em carne viva por conta de um tampão que outro enfermeiro colocou erroneamente. Ele não me deu escolha de não ver.

Do nosso lado, foram dias e dias dormindo no hospital, ou nem conseguindo dormir em casa. Mesmo sendo grave, ele só conseguiu uma vaga na UTI depois de uma semana. Enquanto isso, ficou pelo menos dois dias num corredor e os outros num quarto sem nenhuma estrutura.

Naquele 2 de julho, por volta das 11h, o tempo parou, congelou. Estava a 30 km de casa. Não tive paciência para esperar o trem. Peguei um táxi. Eu tinha pressa. Pressa de estar com os meus, de viver alguma dor, mas desde aquele dia eu passei a ter pressa de viver.

No meu luto, eu não parei. Nem todo luto é igual. Pelo contrário, eu acelerei. Desde então, a idade de meu pai se tornou um limite. Parece mórbido, eu sei, mas custou para mim começar a imaginar que eu poderia ir além dos 56.

Uma pressa em aprender tudo, em me aventurar, em trabalhar e não deixar nada para amanhã. Era como se nada fosse dar tempo.

A pressa também me atropelou e me doeu. Me distanciou de algumas pessoas e me fez querer abraçar o mundo sem conseguir antes me abraçar. Gerou frustrações e o medo de não conseguir chegar. Onde? Nem eu sabia.

Passados sete anos, eu sinto que agora eu começo a me desenhar uma mulher de cabelos grisalhos. Talvez filhos, quem sabe netos. Mas contando aos mais novos a história do Tião.

A viagem atrasou e fui para Dublin em 10 de agosto de 2014, coincidentemente o Dia dos Pais daquele ano. Ele não pôde ver esse sonho-coletivo se tornar palpável, mas todas as vezes que eu caminhava no chão gelado irlandês, eu pensava: eu estou pisando no meu sonho.

Chego aos 30, sendo 7 deles em luto, mas querendo viver, pra continuar fazendo aquilo que o pai ensinou: sonhar.