Como se ama na ausência? Uma homenagem de filho para pai

Há algumas semanas, me deparei com o depoimento de Paulo Ferraz nas redes sociais. No dia 7 de maio completa três meses da partida de seu pai, Odilon Francisco Ferraz.

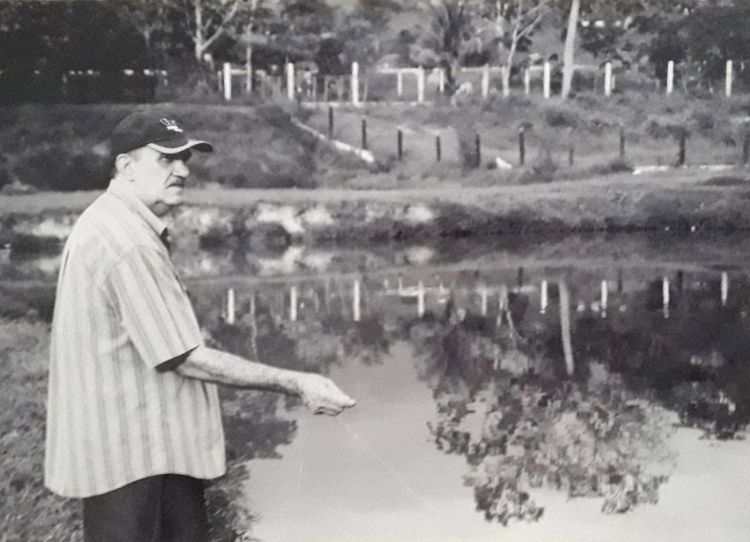

Nascido em 5 de outubro de 1944, em Cachoeira de Minas, mudou-se para Mato Grosso em 1957. Acompanhou de perto a colonização do estado e se dedicou à topografia por aproximadamente 30 anos. Nos últimos 25, se dedicou ao comércio. Faleceu ao 76 anos, em Cuiabá, após um infarto em decorrência da Covid-19.

No passado, Odilon passava dias viajando à trabalho. Paulo precisou aprender a amar na distância e na ausência. Mesmo diante da lonjura, ele e o pai continuaram próximos e grandes amigos. Nos reencontros, sentavam-se numa mesa, abriam uma garrafa de cerveja e passavam o dia conversando. Aqui em casa era igual. Meu pai era bom de prosa e de copo. Todo sábado, sentávamos na varanda, uma cerveja do lado e o rádio na voz de Moisés da Rocha, com seu samba pedindo passagem.

Escritor e professor de Literatura, Paulo faz dança com as palavras, mesmo num momento tão difícil, em um relato emocionado que traz a pergunta que muitos de nós, enlutados, gostaríamos de responder: ‘como é que vou conversar agora [com meu pai], quando o reencontro não é mais possível?’.

Como é possível continuar amando, mesmo numa distância tão mais longa que a geográfica? Numa ausência que parece tão irredutível? No livro ‘A máquina de fazer espanhóis’, de Valter Hugo Mãe, o personagem principal, Silva, perde a companheira na terceira idade e vai morar em um asilo. Em uma das reflexões, a personagem diz assim:

“o meu projeto era esquecer tudo, era protestar contra a morte da laura convencendo-me de que, depois da morte de alguém que nos é essencial, ao menos a memória do amor deveria ser erradicada também”.

No meio da narrativa, um companheiro da casa, Anísio franco, que indica o seguinte aprendizado:

‘nada disso, senhor silva, nada disso, o que me faz correr é sempre o mesmo, uma vontade de saber mais e o de deixar contado às pessoas, nos livros. deixar nos livros aquilo que se descobre, porque um livro, com o que contém, pode ser uma fortuna eterna”.

Sabe, eu não tenho uma resposta exata à pergunta do Paulo. Mas sigo o conselho de Valter Hugo Mãe, nas palavras do senhor Anísio e entendo que, enquanto houver memória, existe amor. No mais, deixamos registrada aqui as memórias de Paulo sobre o pai Odilon:

Paulo Ferraz

Meu pai foi o meu maior modelo, o homem que mais admirei em toda minha vida e olha que tem uma penca de pessoas que admiro. Quando criança ele era pra mim um herói, eu sei que todas as crianças pensam isso e precisam acreditar em uma força sobre-humana, mas meu pai tinha poderes que eram só dele.

Passava meses na Amazônia, chegava lá por estradas de terra ou em aviões que o vento tirava da rota, e uma vez na mata enfrentava até onça, e na falta de onças tinha que se proteger dos grileiros ou das tribos que repeliam os grileiros. Com meu pai longe, tive que aprender até a falar por meio de rádio amador, câmbio.

Isso pra mim soava como aventura, mas era trabalho, e era necessidade, e era perigoso, e a gente sentia um alívio imenso quando ele voltava. Com o tempo aprendi a ver nele uma capacidade ímpar de se superar, uma inteligência rara de quem só tendo o grupo escolar aprendeu a operar um teodolito e a passar ângulos, rumos e azimutes para o papel, fechar um perímetro de quilômetros quadrados; uma inteligência que lhe permitia falar sobre todos os assuntos, e como gostava de falar, ah, como gostava.

Como aprendi com ele, e como agora puxando na memória continuo a aprender, pois tudo o que ouvi ressoa agora em mim. Por passar temporadas fora de casa, às vezes dois meses, ele me ensinou a amar à distância, a amar na ausência, a amar guardadinho no peito, pois o amor se impõe sobre o espaço, o amor se impõe sobre a geografia, o amor se impõe sobre o tempo, o amor se impõe sobre o silêncio.

Quando ele finalmente resolveu que ficaria em casa, foi quando eu saí para São Paulo e assim seguimos nos amando à distância, falando pelo telefone por mais de vinte anos, desde 1995, nos vendo nas férias, mas cada reencontro era como se nunca houvesse separação, além de pai e filho, eu já com vinte e ele com cinquenta, viramos dois bons amigos, desses que se sentam numa mesa, abrem uma garrafa de cerveja pra conversar sobre o dia a dia e o dia passa sem a gente ver.

Como é que vou conversar agora, quando o reencontro não é mais possível? Câmbio? Câmbio? Eu que há anos vinha planejando escrever um romance sobre a chegada de uma família de mineiros no Mato Grosso, uma família de mineiros com oito crianças, a nona nasceria aqui, que teve que aprender a navegar pelo rio Arinos e a extrair látex de seringueiras (eles tinham um seringal nativo, me faltou perguntar como é que acharam as árvores? Quem autorizou a extração? E aquele seringalista de Diamantino? Quem comprava a produção, o Banco da Borracha?).

Tinha tanta coisa pra perguntar… como era a vida entre os alemães? E o dia que descobri que meu pai guardava na memória palavras em alemão? Voltei a sorrir como o velho menino quando ele contou eins, zwei, drei, vier, fünf…. Como vocês se relacionavam com os “beiços de pau”? Como era mesmo a história do garoto que um dia saiu da mata gritando “Jaguaretê! Jaguaretê!”? E o dia que o Rômulo lutou com um jacaré pra salvar o cachorro? E tinha lontras, sim, eu me lembro que tinha lontras….

Ele sabia que eu andava pensando nisso, pois vez ou outra a gente tocava no assunto, falávamos do José Ferraz, militante da década de 1930 (que acabou preso em 1964, pelo visto mesmo longe de Minas seguia sendo vigiado), que aprendi a admirar, tamanha a admiração que meu pai tinha pelo meu avô.

E eu que tanto admiro meu pai, queria que meus filhos tivessem tido mais tempo com ele, que tivessem aprendido com ele tudo o que aprendi, que tivessem comigo essa mesma relação entre a fantasia e a realidade. Nessa semana, quando o medo era proporcional ao amor, eu pus os pés na Mantiqueira, pertinho de onde ele nasceu, onde estivemos juntos há alguns anos, e eu vi com meus filhos passar um bando de mutuns, mas foi como se eu os visse pelo meu pai, como se eu estivesse emprestando meus olhos pra ele, pra que ele visse a mata, pra que ele visse os pássaros pulando de um galho para o outro.

Tenho certeza de que ele foi um homem bom, foi um homem feliz e realizado, pois construiu uma vida digna com a coragem, as mãos e a inteligência, viveu mais de cinquenta anos ao lado da minha mãe, formou três filhos (a gente antes dizia, formou, hoje sei lá), dos quais se orgulhava e estava assistindo aos seus cinco netos crescerem.

Talvez por que hoje eu tenha 46 anos, há algum tempo vinha reconhecendo em mim formas e gestos do meu pai. Estávamos ficando cada vez mais parecidos, até os corações se pareciam, o dele e o meu perdem o ritmo. E num dia em que o meu disparou, ele pegou um avião e veio cuidar de mim.

Eu queria ter podido cuidar dele, estava voltando hoje justamente para ajudá-lo a se recuperar, queria pegar na mão dele e falar que estava ali do seu lado, esperando para irmos embora juntos. Mas ele partiu horas antes de eu chegar em Cuiabá.

Espero que nos seus sonhos ele tenha visto os mutuns, tenha sentido a terra úmida da Mantiqueira e as gotas de chuva que caem entre as folhas dentro da mata. Se hoje eu tenho profissão, títulos, livros é porque meu pai se arriscou por mim, por meus irmãos e, especialmente, por minha mãe (quem disse que eu estava errado ao dizer que ele era um herói?).

Não só se sacrificou, mas principalmente nos deu lições de como sonhar, lições de como vencer, lições de como respeitar, lições de como amar. Esse homem bom e amigo que partiu hoje vai deixar muita saudade e continuará sendo para mim meu modelo de pai, meu modelo de homem, a pessoa que eu sempre quis ser. Pai, como é que era mesmo a história do jaguaretê?